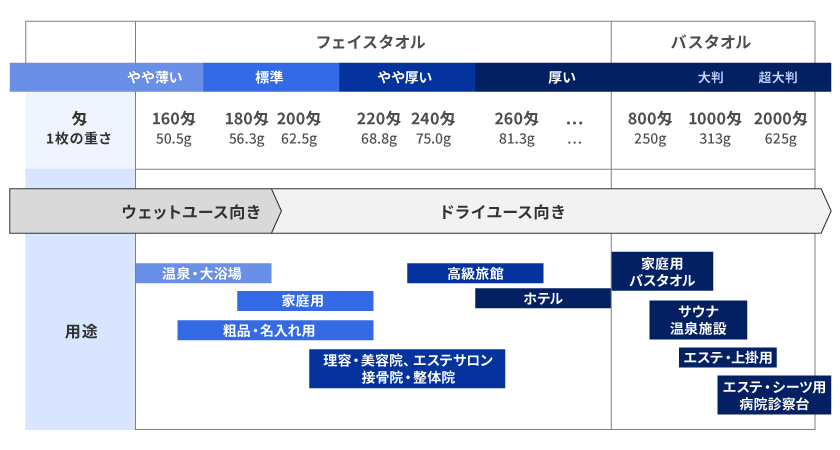

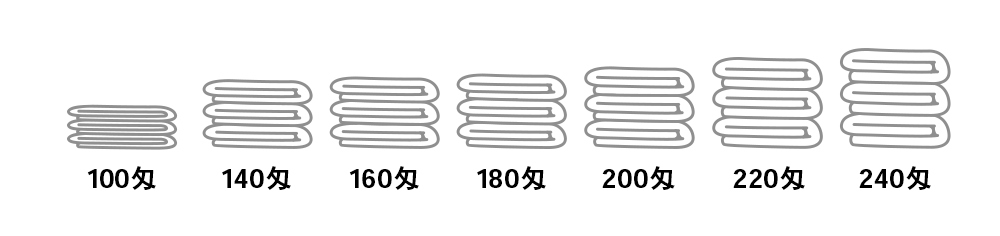

匁(もんめ)

タオルの生地の厚さ(重さ)は、「匁(もんめ)」という単位で示されます。

古くから日本で使われていた単位で、尺貫法における重さを示します。

1貫(かん)は1,000匁で、「1匁=3.75g」で計算されます。

1貫=1,000匁=3,750g

また、タオルは12枚(1ダース)で取引されることが多く、匁とは1ダースあたりのタオルの重さになります。

200匁のタオル1枚の重さは?

200匁×3.75g=750g(1ダースあたりの重さ)

750g÷12枚=62.5g(1枚あたりの重さ)

タオルの質感によって厚さや重みが変わってきますが、それを知る目安として匁が使われています。

番手(ばんて)

タオルは主に綿糸で作られており、比較的太い糸が使われますが、その太さを「番手(ばんて)」という単位で示します。

綿番手は、1ポンド(453g)あたり840ヤード(768m)の長さの糸が「1番手(いちばんて)」としています。重さが1ポンドあたりの長さで番手が決まります。この測定方法のことを「恒重式番手(こうじゅうしきばんて)」と言い、数字が大きくなるほど糸は細く柔らかい仕上がりを、数字が小さくなるほど糸は厚みや丈夫さを実現します。

| 綿番手 | 長さ(1ポンド=453gあたり) | 糸の太さ |

|---|---|---|

| 1番手 | 840ヤード(768m) | ★★★ |

| 20番手 | 16,800ヤード(15,360m) | ★★ |

| 40番手 | 33,600ヤード(30,720m) | ★ |

タオルの構造

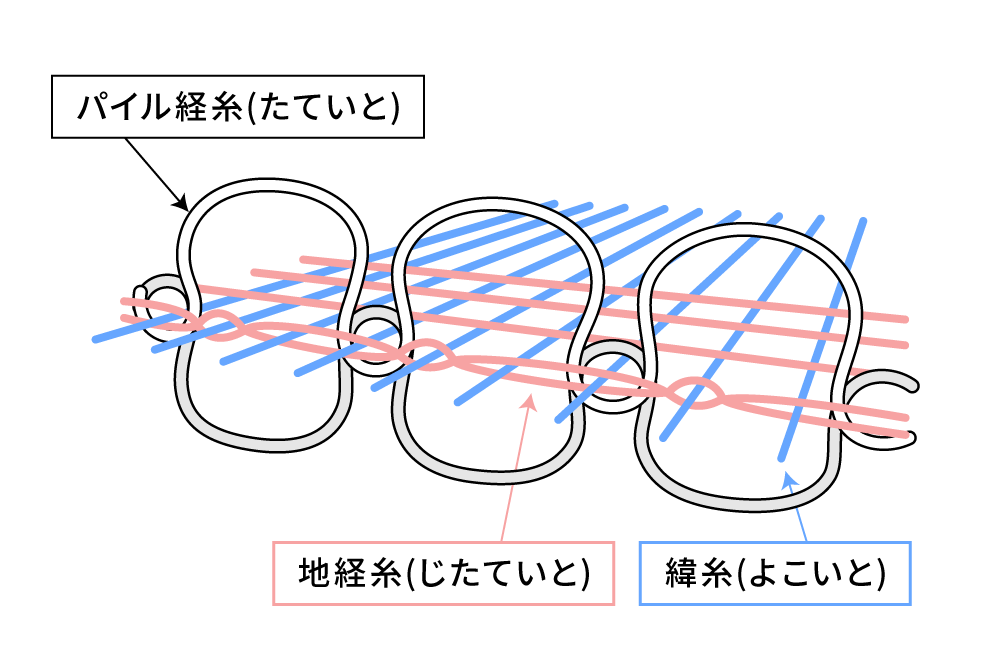

タオル生地は「地経糸(じたていと)」と「緯糸(よこいと)」で形成された布にさらに「パイル経糸(たていと)」を加えて3本の糸で織り込んで作られています。

糸の種類

単糸(たんし)

単糸は、綿から糸にする紡績の工程を経て出荷される糸です。

1本の糸だけで構成され、その特徴として柔らかく軽い仕上がりになります。吸水性に優れ、汗や水分を素早く吸収することができます。耐久性という点ではやや劣るものの、単糸で作られたタオルは肌に優しく、軽やかな触感を提供します。頻繁な洗濯やハードな使用には向かない場合がありますが、軽量で持ち運びやすいメリットがあります。

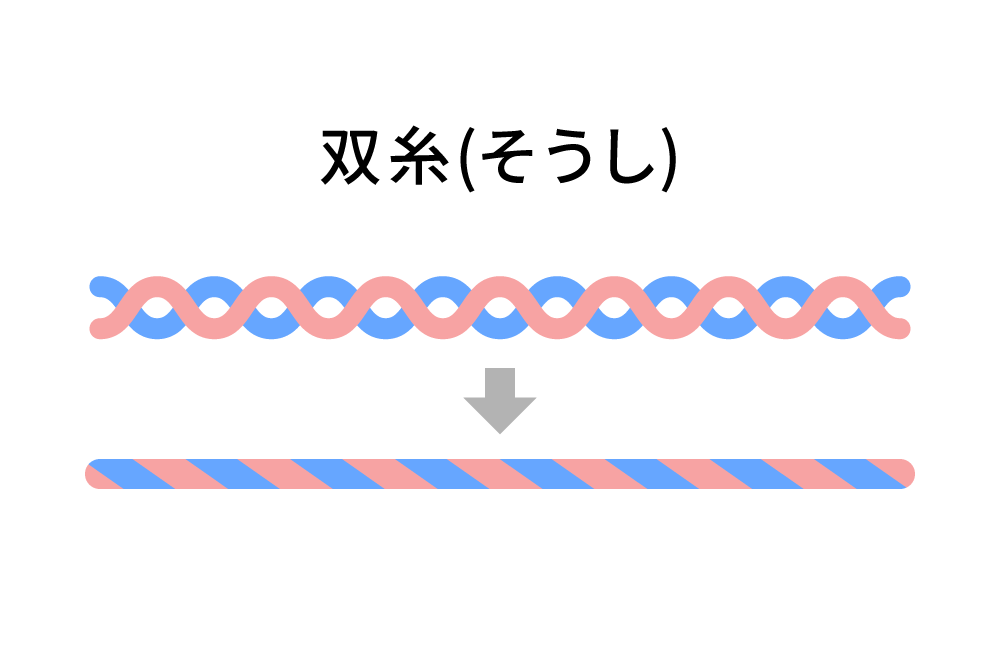

双糸(そうし)

双糸は、単糸2本を撚り合わせて1本にしたもので、耐久性に優れ、長期間の使用や頻繁な洗濯にも耐えることができます。業務用のタオルとして何度も洗濯を繰り返す必要がある環境で特に重宝します。また、撚り合わせることによって強度が増し、繊維がほつれにくくなるため、長く形を保つことが可能です。単糸に比べて密度が高いためやや重さや固さを感じる場合がありますが、その反面、高級感のある仕上がりとなることが多いです。ホテルやスパなどの高品質な施設での使用や、耐久性が特に重視されるシーンでは非常に適しています。

引き揃え(ひきそろえ)

引き揃えは、単糸2本を撚り合わせすることなく束にした糸です。単糸と比較して耐久性があり、双糸と比較して柔らかいため、単糸と双糸の中間くらいの風合いとコストとなるため、バランスのいいタオルに仕上がります。

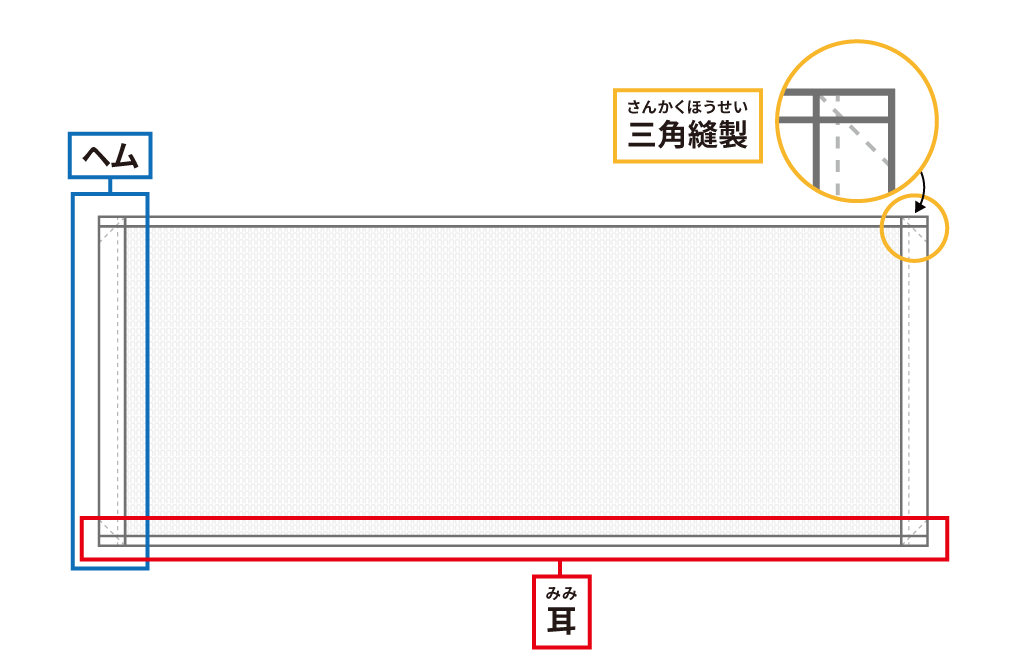

ヘム三角縫製

タオルを横長に広げて置いた時の左右(短辺)の端が「ヘム」と言われる部分です。

このヘムの四隅を三角に縫製することで強度をアップさせ、耐久性をあげた業務用タオルです。

業務用タオルでは一般家庭用タオルに比較して洗濯回数が多くなるため、一番ほつれやすい部分を二重に縫製することで耐久性が保たれ、繰り返し使用する業務用に適しています。

耳かざりミシン・二重縫製

タオルを横長に広げて置いた時の上下(長辺)の端が「耳(ミミ)」と言われる部分です。

「耳かざりミシン」とは、この耳(ミミ)のラインに沿って飾りミシン掛けを施すことで強度をアップさせ、耐久性をあげた業務用タオルです。

また左右(短辺)の端「ヘム」のラインに沿って二重縫製を施すことで強度をアップさせたタオルもあります。これらの縫製によりタオルはより長持ちし、使い心地も向上することから、繰り返し使用する業務用に適しています。

レピア織

レピア織機で織ったものをレピア織りと言います。

高密度で織り上げるため、表面が滑らかで肌触りが良く、パイル(タオル表面のループ状の糸)も短かく引っ掛かりにくいため、パイルが抜けにくいという特長があります。

タオルの織り方としては最も丈夫で見た目も美しく、洗濯回数の多い業務用に適しています。

ジャカード織

ジャカード織機で織ったものをジャカート織と言います。

織り方で模様を表現しており、糸の種類や色を変えたりなどの織り方で模様を表現したり、糸の織り方に高低差を付けて凸凹によってデザインを表現します。

また、模様を織り込んで作ることができるため、生地にプリントする場合と異なり厚みがあり、高級感や、立体感があるのが特長です。

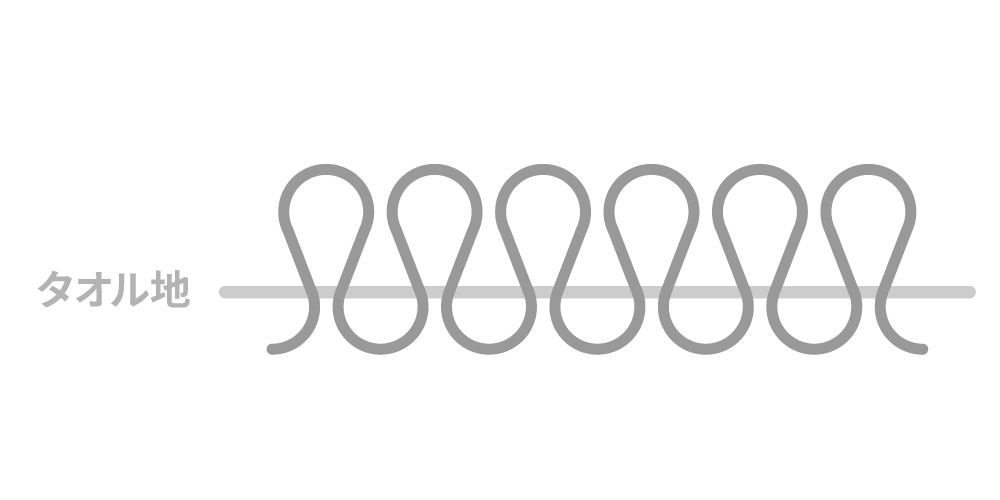

パイル生地

パイルとは、生地の織り方の一種で、主に表面にループ状の糸が織り込まれた生地を指します。

代表的なタオル生地であるパイル生地は、吸水性や保温性に優れ、ふんわりとした手触りに仕上がるのが特徴です。パイル生地のタオルには、全面がパイル生地になっている「総パイルタオル」とタオルの両端がパイルでなくガーゼ織になっている「平地付きタオル」があります。

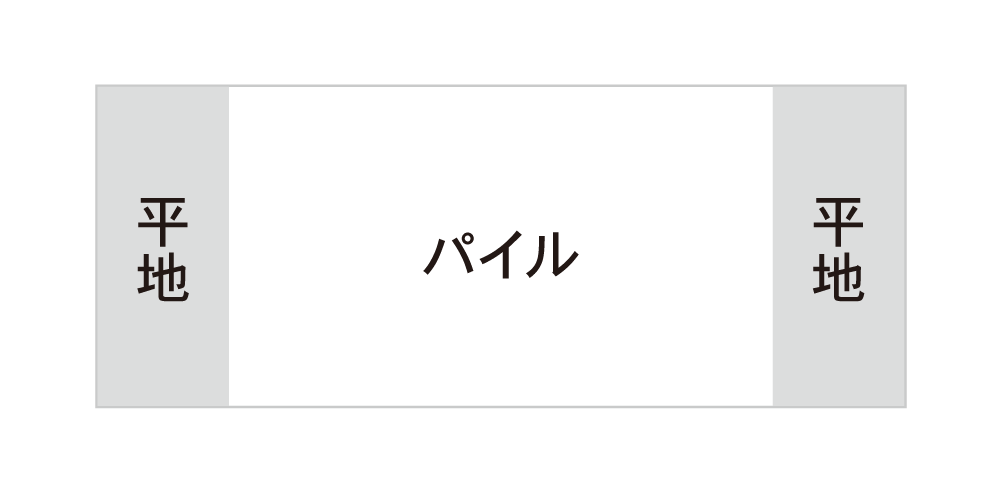

平地付き(ひらじつき)

全面がパイル生地になっている「総パイルタオル」に対し、「平地付きタオル」は、タオルの両端がパイルでなくガーゼ織になっているのが特徴です。一般的には名入れした粗品タオルや温泉タオルとして多く利用されています。

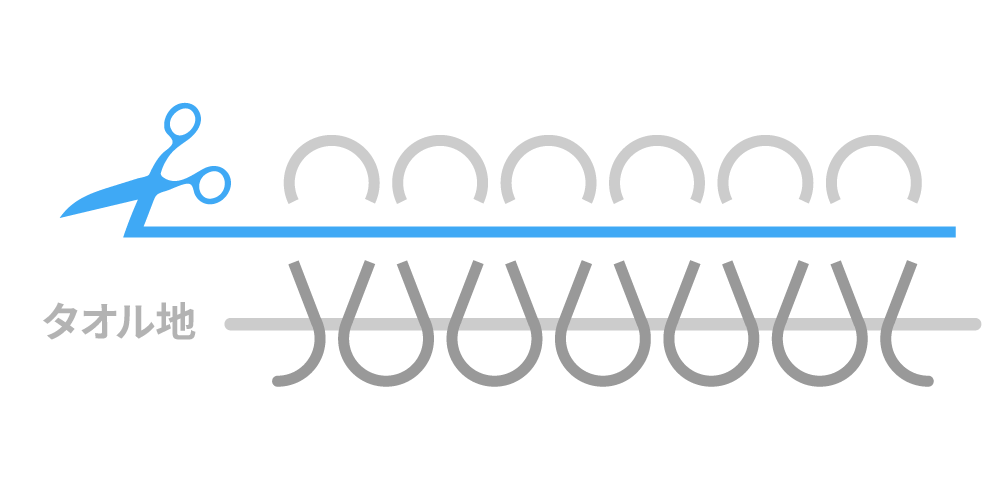

シャーリング生地

タオルの生地には、糸をループ状に織り込んだパイル生地が最もよく使われますが、このループ状に織り込まれたパイルの先端部分を平らに切りそろえる加工をした生地をシャーリング生地といいます。

表面の糸が均一に整っているシャーリングタオルは、肌触りがとてもなめらかです。

シャーリング加工されたタオルは、表面が平滑に切りそろえられていることからインクがのりやすく、印刷がとてもキレイに仕上がるメリットがあります。このような特性から、ノベルティに使うプリントタオルにはシャーリングタオルが利用されています。

スレン染め

スレン染めは、通常ご家庭で使用されるカラータオルなどの反応染めに比べ色落ちが少なく、洗濯や摩擦にも圧倒的に強いのが特長です。塩素系漂白剤に対する耐脱色・耐変退色に強く、色落ちは最小限に抑えられます。毎日使用・洗濯を繰り返しても、スレン染めの製品は耐久性が高いため、業務用タオルやバスマットに最適です。

シリンダータオルとソフトタオル

シリンダータオルとソフトタオルでは製法が異なります。シリンダータオルは、織った状態のタオルを漂白してさらして白くし、その後高熱のローラーにかけてシワを取りながら乾燥させたタオルです。この時にローラーにかけた圧力で糸のループが倒れたようになるため厚みも薄くなります。このローラーのことをシリンダーと呼ぶことから、シリンダータオルと呼ばれています。

ソフトタオルは、ローラーで乾燥させるのではなく、温風をあてることにより乾燥させます。糸のループが倒れることなくふんわりと立つことで厚みが出て柔らかな肌触りに仕上がります。

シリンダータオルのメリットは、ソフトタオルよりも乾燥にかかる費用費用を抑えることが出来るため、コストが安く価格重視の場合におすすめできます。

また、タオルを濡らして使う場合は薄手のため絞りやすくて乾きも早く便利なため、温泉タオルなどの用途で利用されています。